藍鯨新聞3月9日訊(記者 湯詩韻)圍繞考研名師何凱文英語成績造假的討論仍在繼續。8日早間,何凱文發文就成績造假道歉,其英語一實際成績為71分,即日起將退出考研培訓。

藍鯨記者注意到,目前何凱文的抖音賬號已取消私密,并在今天下午開了兩場直播道歉。何凱文在直播中表示,他已不再和機構合作,后續可能還會從事幕后視頻類工作。

承認造假后恢復社交賬號動態,何凱文稱今年會再考一次

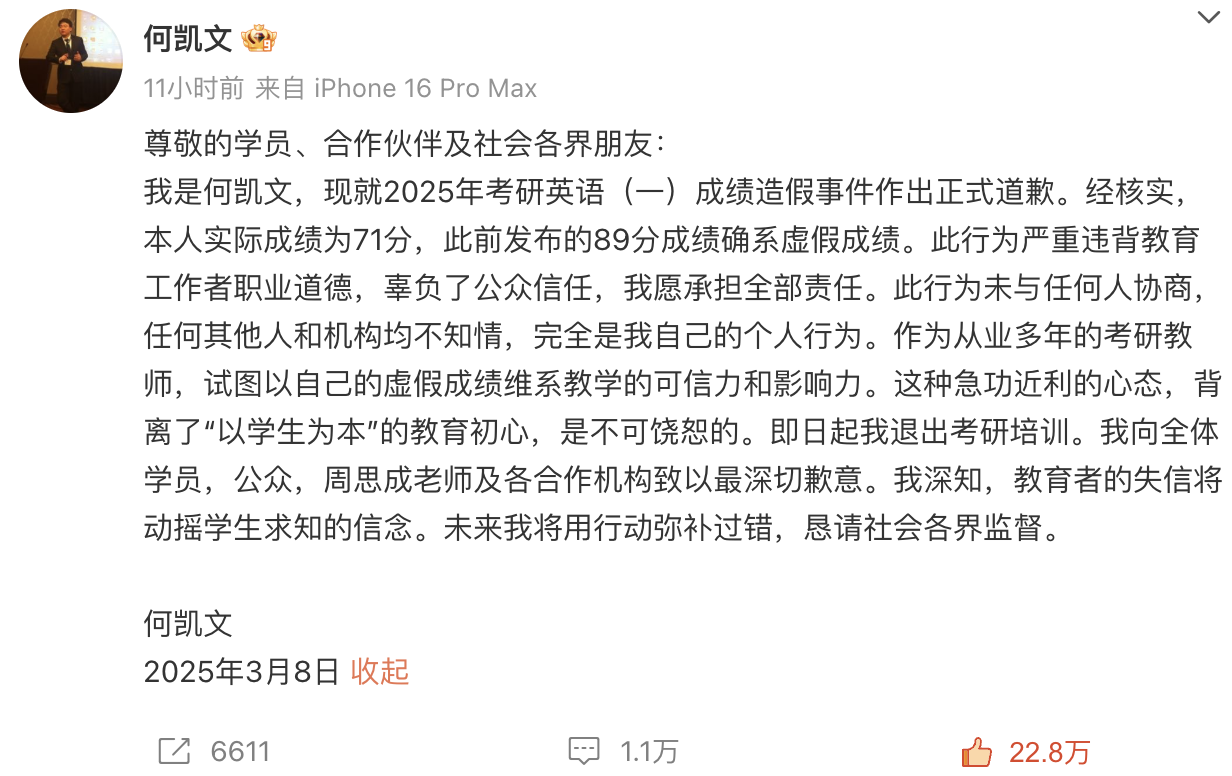

“經核實,本人實際成績為71分,此前發布的89分成績確系虛假成績。” 何凱文在微博中表示,作為從業多年的考研教師,他試圖以自己的虛假成績維系教學的可信力和影響力。這種急功近利的心態,背離了以學生為本的教育初心,是不可饒恕的。

近期,2025年考研成績公布,粉絲超千萬的考研英語名師何凱文曬出自己今年的英語(一)考試分數為89分。隨后,曾任職于新東方的考研輔導教師周思成公開質疑何凱文成績造假,并稱“這事關老師的誠信問題”“是一種虛假宣傳”。

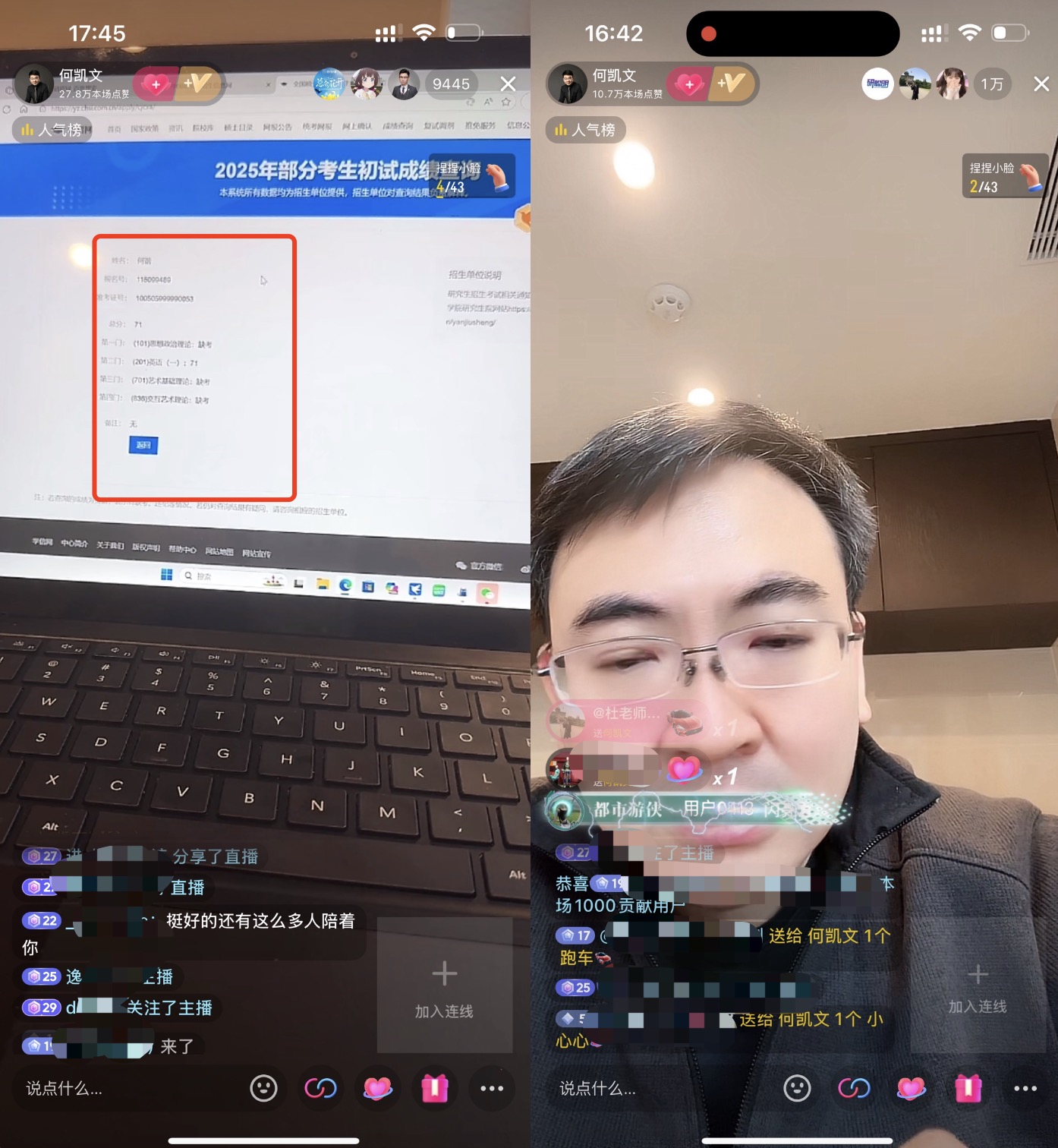

輿情發酵數日后,何凱文正式致歉。藍鯨記者發現,何凱文目前已恢復抖音賬號的作品展示,并允許互關朋友評論。8日下午的兩場致歉直播累計持續超過3個半小時,隨后突然結束。

今日下午的直播主要以付費連麥方式進行,一度有800余人排隊等待連麥,最高在線人數超過3萬。何凱文在直播中現場查分證實其2025年考研英語一分數確為71分,并表示當時是在淘寶找人P圖的,往年沒有P過圖。

何凱文坦言,事發后他一度懊悔做得這么拙劣,沒有找專業的人來做。隨后徹底醒悟,覺得人還是得誠信,因此沒有資格再從事考研培訓。

直播過程中,不斷有何凱文的學生、同行連麥聲援前者,并送出跑車等禮物。何凱文稱自己是戴罪之身,請大家不要送(禮物)了。

藍鯨記者發現,輿情發酵同時,何凱文仍在進行線下講座。3月6日晚間,有網友曬出何凱文在河北某高校分享備考經驗的照片。次日,何凱文合作機構文都教育集團發布說明稱,決定暫停其參與的所有授課、講座等一切合作。

教學方面,何凱文稱目前已停止和所有機構合作,但公眾號上的“每日一句”仍會持續更新。后續可能會從事幕后的視頻類工作,今年年底還會參加一次考研英語考試。

“我沒有考好,確實沒有資格再去招生講課。如果今年考得不錯,我再看能否繼續(教學)。” 何凱文在直播中表態,“今年不會從事考研培訓,但沒事可能會錄一些四六級的課。”

何本人連續數年參與考研,1699元英語全程班已售出百余份

在考研英語屆,何凱文確實是一個響亮的名字。何凱文本名何諧,畢業于北京外國語大學。2009年加入文都教育擔任考研英語輔導教師,其微博認證一度為“文都考研英語首席主講名師”。

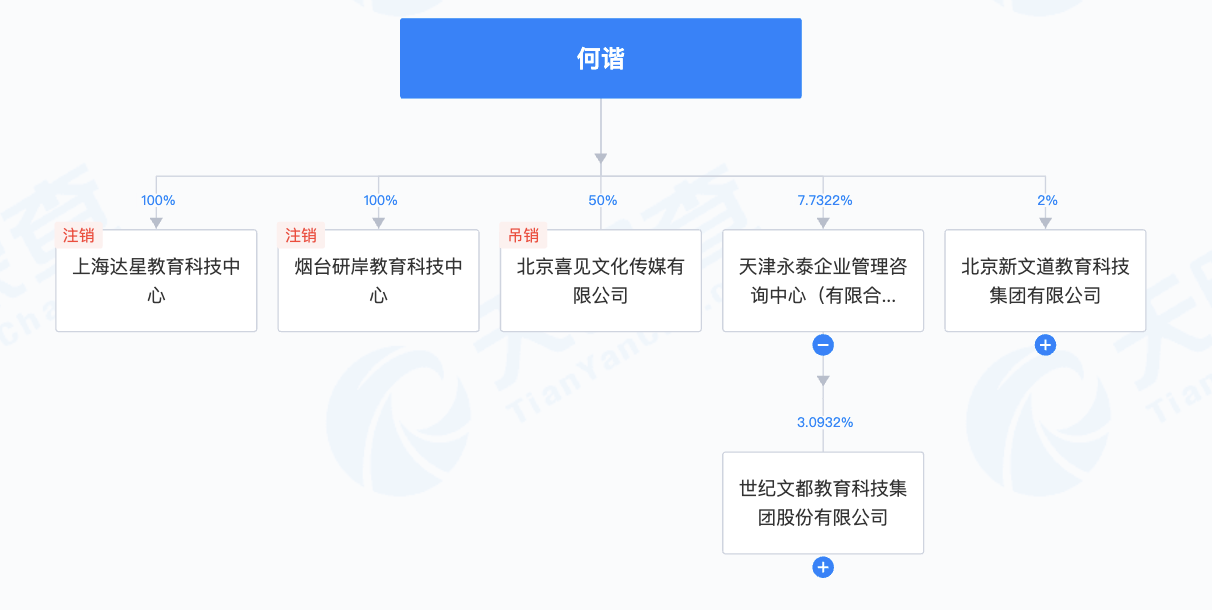

輿情發酵后,何凱文合作機構文都教育集團發布說明與前者割席,稱何凱文非公司全職老師。但何凱文的確是文都教育的招牌老師,其在文都的多門課程海報中處于C位。

何凱文和文都教育的關系大概率不僅限于兼職授課。天眼查信息顯示,何凱文持股7.73%的天津永泰企業管理咨詢中心(有限合伙)系文都教育科技集團股份有限公司的股東之一。

2012年,何凱文推出“考研英語每日一句”,并在多個平臺上為考生提供解析與技巧。2016年至2018年,他連續三年獲“微博十大影響力大V”稱號。2021年1月,何凱文因被微博認證為“考研輔導專家,北京大學歷史學博士”的政治輔導名師任燕翔控訴其學歷造假、私德敗壞,而登上熱搜。

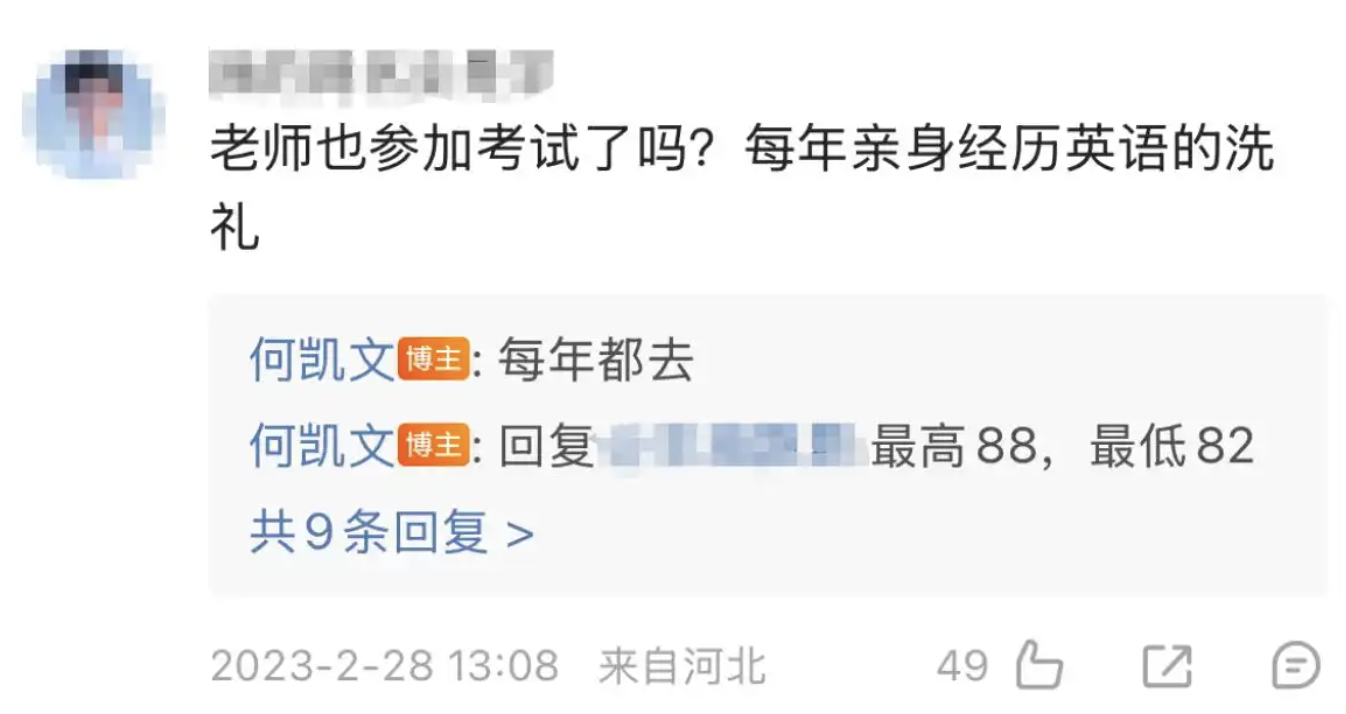

在成績造假被曝出以前,何凱文曾因為每年都參加英語考研備受肯定。據悉,2020年開始何凱文參與英語考研,其曾自曝最高成績為88分、最低82分。

參加考試的輔導老師不止何凱文。他們的實戰成績一度成為考研機構的招生材料之一,日前還有網友發現地方機構和招生老師借何凱文的成績海報進行宣傳。

造假風波發酵后,部分購買過何凱文課程的學生要求退費。曾經報名25年考研全程班的momo告訴藍鯨記者,當時就是因為知道何凱文在文都,才選擇的這家。“其實也不一定非得退款,就是想要個解釋。學管老師的回復也是因為25年課程結束了,所以不能退款”。

有連麥者在今日直播中表示,已經收到課程退款。對此何凱文稱:“目前正在處理。但如果有同學想要上完課,我也會上完的。”

藍鯨記者查詢發現,“何凱文考研英語”官方微信公眾號顯示,其曾開設“2026考研英語必上岸全程班”。課程售價1699元,頁面顯示售出百余份,目前已下架,公眾號櫥窗中也無課程類商品。

律師稱何可能觸犯刑法,行業或應建立黑名單制度

北京市中倫文德律師事務所上海分所合伙人律師鐘文強表示,何凱文成績造假的行為涉及的相關法律風險主要包括刑事責任風險、行政責任風險和民事責任風險。其中,何凱文以虛假成績吸引學員購買課程,涉嫌違反《刑法》第222條“虛假廣告罪”。

根據《廣告法》第28條,虛構成績屬于“虛假廣告”,市場監管部門可責令停止宣傳,并處廣告費用3-5倍罰款(最高100萬元)。此外,《反不正當競爭法》規定,若機構利用虛假信息貶低同行(如對比其他教師成績),可能被罰款10萬至300萬元。學員因虛假宣傳報名課程,可依據《消費者權益保護法》要求退費,并主張賠償損失(如時間成本、機會成本)。

何凱文多次強調,造假行為未與任何人協商,任何其他人和機構均不知情,完全是個人行為。“名師在機構中扮演的角色其實比較有限,沒有人愿意用虛假的東西來招生。”

但此事引發熱議的重要背景,在于公眾對于教培機構的信任危機。近年來,部分考研機構上演虛假“人設秀”的現象并不鮮見。

新京報評論指出,有不少打著“保分保過”“內部消息”“私密人脈”的考研培訓班,事實上都是虛假宣傳,分不保而且錢難退,令不少考生為了維權而焦頭爛額。因此,市場監管部門不妨就此展開調查,懲戒造假行為,以起到警示的作用。同時也可以考慮敦促行業建立黑名單制度,一旦部分教師出現欺詐行為,則對其施以年份不等的行業禁入,限制其在培訓領域擇業。