摘要:消費的安全閥,買家的保護傘,品牌的稱重器。

采寫/萬天南

編輯/陳紀英

戴著十幾萬的積家手表,用著3萬多的美諾冰箱,在創業公司擔任副總裁的方超,雖然尚未財富自由,但日常消費絕不差錢。

少有人知道,這位精致的上海土著,卻是拼多多的重度用戶——大件如13000多元的索尼電視,小到日常的水果蔬菜,以及垃圾袋等消耗品,幾乎都從拼多多采購。

3月底,方超的手表表帶老化斷裂。他瞅了一眼積家官網,原版鱷魚皮表帶定價3000多元,頓覺不值,轉手打開拼多多,訂了相似款,只要20元。

從五環外發家的拼多多,能打動“不差錢”的方超,不止因為價格便宜,“我是很怕麻煩的,買到問題產品,和商家拉拉扯扯,那就不值當了”。

而秒退款、僅退款不退貨等消保措施,擊退了方超原本的戒心。

這樣的“過度保護”,打動了用戶,卻引發了一場蓄謀已久的炸店鬧劇——部分中小賣家認定拼多多過度偏袒買家,不平不忿之下,在社交平臺組團集結,惡意下單,閃退差評,辱罵客服,沖擊拼多多自營店鋪和品牌店鋪,組織者甚至出錢獎勵炸店行為。

輪番沖擊之下,多家無辜受累的品牌,以及拼多多自營的“多多福利社”,不得不暫時歇業,下架商品。

據澎湃新聞報道,一家受到沖擊的快消品牌店鋪,短短一個下午,訂單量暴漲了八九倍,接近九成都是惡意訂單。

其實,無論是保證低價的百億補貼,還是僅退款不退貨的消保措施,都是拼多多主動為自己和商家戴上“枷鎖”。為什么拼多多要“過度偏袒”消費者?

商家的緊箍咒,消費的安全閥

“炸店”的中小賣家,最不忿的一條消保規則,就是“僅退款”——假如消費者在拼多多買到問題商品,并展示證據,選擇“僅退款”,通常會得到平臺支持。

這個服務深得方超歡心,一箱方便面壓碎了兩包,網購的罐裝啤酒破損了兩瓶,“我就按比例申請”

在過去三四年的“拼購”中,這樣的僅退款經歷,盡管僅僅使用了不足10次,但托底的保障,卻讓方超敢于放開手腳買大件,“要是不對版,就退唄!”

最早,他購買家電時,還只敢從拼多多官方百億補貼里下手。

到了2021年,裝修新房時,方超翻遍百億補貼渠道,沒找到心儀的索尼電視,就從第三方的品牌商家下了單,“比其他平臺的旗艦店,便宜了1000多元,真香!”

“假如沒有僅退款秒退款,我可能信不過小商家、新商家,更不敢買大件。相當于設了一道安全閥,閥門的開關在我手里,我隨時開啟”,方超如此總結。

這樣的服務,也讓“花癡”羽西“甘之如飴”,她從拼多多買入最多的是鮮花。

幾年前,她習慣在線下購花。后來一對比,發現拼多多鮮花價格,僅有門店的“兩三折,一束白色洋牡丹,拼多多16.9元包郵,北京的線下花店可能要六七十元”。

在羽西頻繁下單的花店里,客單價超過20元就能順豐包郵。即便如此,嬌弱的鮮花,也很難完全避免運輸損耗。

“有時候十幾枝里,可能有那么兩三只斷頭,或者蔫巴”,這時候,羽西就會選擇按比例僅退款,“店鋪客服也很爽快,秒退”。

感念于花店的厚道服務,羽西把其推薦給了20多位朋友,“客服還特意感謝我給他們引流呢。”

據小二透露,僅退款是拼多多用戶評價最高的消保服務。

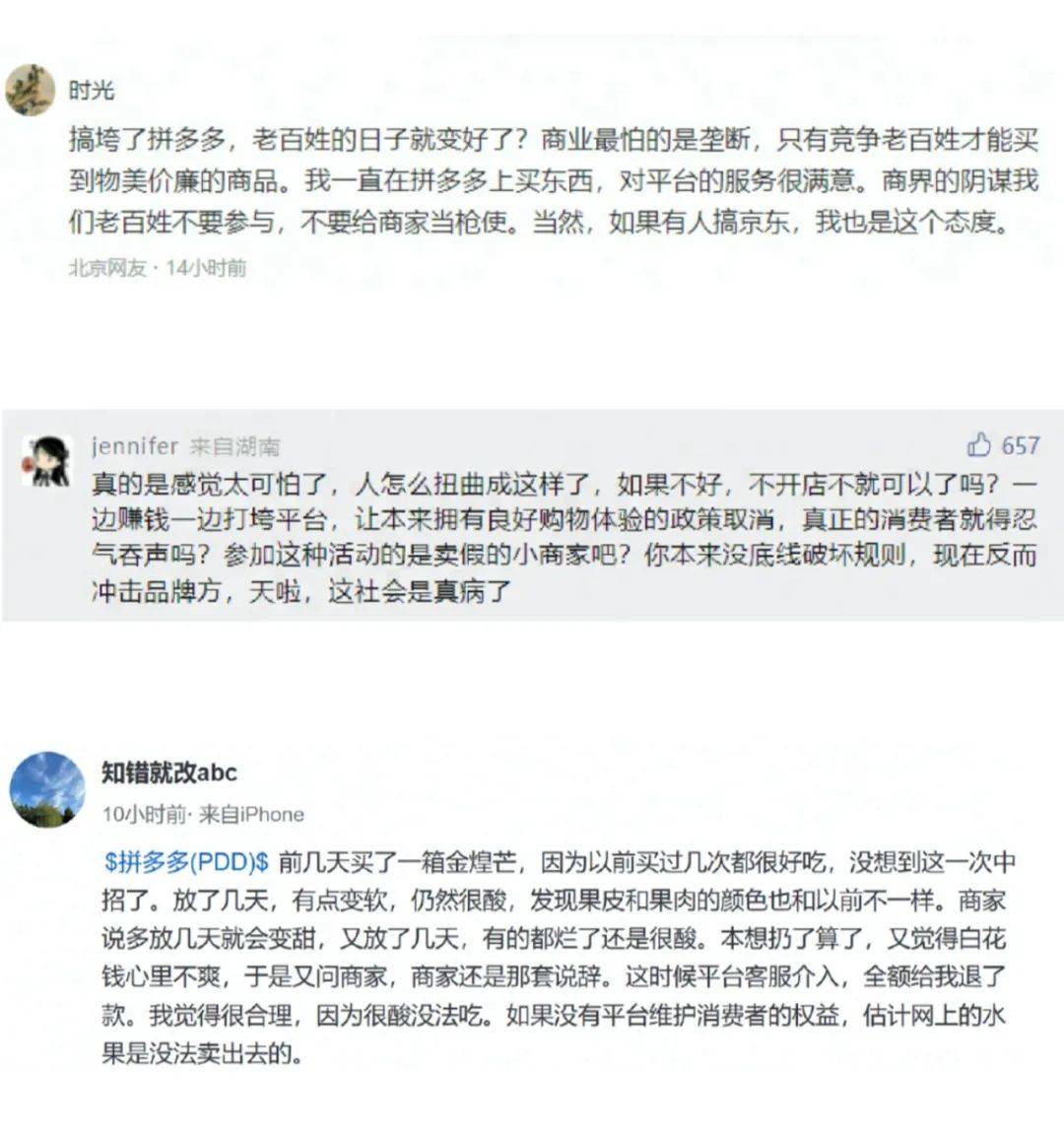

在炸店鬧劇之后,用戶幾乎一邊倒力撐拼多多,“商品沒問題,會讓你僅退款嗎?”“買到有問題的商品很氣,僅退款又把我哄笑了。”“這次我站拼多多,不良商家被整治不冤!”“惡意下單炸店,我看這波商家很刑!”

當然,比起來電商平臺以往通行的“退貨才退款”,僅退款似乎有點“苛刻”——生鮮品類的問題商品,確實無需退貨,因為很難二次銷售。但一些非生鮮商品,也支持僅退款,是否合理?

一家入駐了拼多多的新消費品牌,其市場總監向《財經故事薈》分析,“這種措施,讓消費者大膽買,對商家則有懲戒效應。你賣了不好的東西,就得付出代價,是不是以后就長點心,不敢放肆了?要是不認可這一套,你就出局,平臺生態是不是也好了?一舉多贏,我很支持。否則平臺會越來越爛。”

類似的懲戒機制,并非拼多多獨有,也見于其他電商平臺。

5天前,亞馬遜剛剛出臺了新政——一旦商家的退貨率,排在該類目的前25%,商品詳情頁便會出現“Frequently returned item”(即“頻繁退貨”)標簽,警示消費者謹慎下單,這可能會導致商家銷量斷崖。

不僅如此,亞馬遜還規定,同一件商品的標簽條碼在退倉后,半年內不得返倉進行二次銷售。

不可否認的是,一些羊毛黨、白嫖黨,可能借力“僅退款”,趁機“薅羊毛”。

但這樣的白嫖行為,大概率是少數,在《財經故事薈》采訪的數十位拼多多用戶中,沒有一位“僅退款”超過10次,而且,多數僅退款貨品,貨值通常不高。

此外,平臺也不難通過技術手段,把羊毛黨和白嫖黨拒之門外。

“識別羊毛黨,白嫖黨,是基本功,拼多多不會差”,一位電商行業人士告訴《財經故事薈》,“過去蘇寧國美技術不行,容易被羊毛黨蹂躪,現在也堵上漏洞了。”

這次炸店事件中,拼多多之所以如此硬氣,也是源于利用技術手段,快速鎖定了炸店的惡意賬號,果斷封禁處理,并出臺措施,補貼受損的品牌商家。

一位拼多多生鮮商家告訴《財經故事薈》,在與買家交流時,如果發現了惡意僅退款的苗頭和證據,可以固化證據,向拼多多申訴,“坦率來說,僅退款的商品,基本上都有點問題,或大或小吧。”

不止拼多多,對于惡意的白嫖黨和羊毛黨,傳統零售玩家也有應對措施。

美國會員電商Costco就不再手軟,面對不合理退貨的顧客——用了八年的打印機申請退款,決定回收其會員資格,不再為其提供服務。

綜上,平臺和商家可以對白嫖黨和羊毛黨堅決說不,但不能因此舍本逐末,一刀切關閉僅退款等消保措施,忽視了主流群體的合理訴求。

而這場沸沸揚揚的炸店鬧劇,表面上來看,是商家和平臺之爭,本質上卻是保護消費者的邊界之爭。

沖動炸店的商家卸了私憤,卻丟了人心,下了牌桌,把市場讓位給優質商家和品牌,于平臺于用戶,倒未必是壞事。

“寵愛消費者”,拼多多錯了嗎?

相比其他電商平臺,拼多多對消費者利益的傾斜,確實要明顯一些。

在其開了先河之后,無論是百億補貼,還是僅退款,以及對新疆內蒙等偏遠地區包郵等服務,行業友商都在陸續跟進。

友商的后發跟進,更多是內卷加劇之下的主動應戰,為何拼多多誕生初始,就要“過度保護”消費者?

這并非拼多多在“做慈善”,而是“做生意”的理性選擇。

作為電商三巨頭的后發者,拼多多2015年上線之時,前有阿里和京東兩座大山——同年,京東活躍用戶超過1.55億,淘寶日活用戶峰值更是高達1.8億。

當時,剛進場的拼多多,比起京東阿里,幾乎一窮二白,在商家數量、融資規模上,都無法與前輩抗衡。

而其找到的差異化機會,其一是低價格——無論是百億補貼的品牌商品,比如動輒便宜上千元的iPhone新機,還是地頭直達餐座的直供農貨,均源于此。

其二是好服務——秒退款,以及后來的僅退款,都是此理。

這讓拼多多獲得了出頭之機——創業第二年的7月,拼多多用戶就已過億,也覆蓋了原來的電商不毛之地——五環外,比如白羽父母生活的湖北鄉鎮。

與追求品質消費的白羽不同,父母扣扣搜搜一輩子,把一切非必要高價商品,視為洪水猛獸,“給我媽買鉆戒和金手鐲,價格我要打個三折才敢告訴她,否則耳朵清凈不了”。

今年年初,為了買個新衣柜,“我媽把整個縣城里的家具店都逛遍了,然后比來比去,發現拼多多最便宜,也就才省了一兩百元,但她比中了彩票還開心!”

就連拼多多,也是在2019年,父母強烈的安利之下,白羽才開始試用的,“真沒想到,有一天,我和父母在購物偏好上,變得如此和諧”。

靠低價切入五環外,疊加服務,則順利走入五環內,如今,方超八成日常網購,都在拼多多。

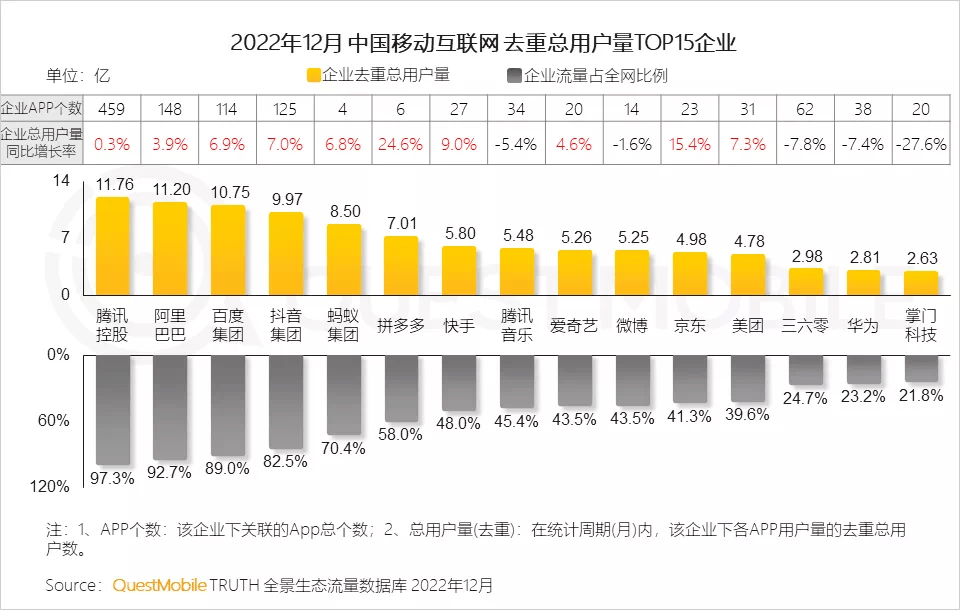

兩項加持之下,也讓拼多多用戶保持了高增長——據QuestMobile發布的《2022年中國移動互聯網年度報告》,2022年,用戶量最高的前十家互聯網公司中,唯有拼多多是用戶同比增長達到雙位數(24.6%),而其他9家增幅均在9%以下,甚至同比大幅下滑。

另外,從主營的發家品類來看,早期,礙于農貨生鮮運輸損耗大,客單價又低,被主流電商平臺“嫌棄”,而拼多多作為后來者,則反其道為之,如黃崢所言,“他們爭的是地盤,我要的是錯位”,把生鮮農貨作為了主營戰略品類。

可以對比的是,2020年,拼多多農產品對于平臺GMV的貢獻高達16%,同期,國內其他電商平臺的這一數據僅為3%左右。

而“僅退款”的消保政策,就如同為生鮮品類量身定做——生鮮問題產品,即便退貨,也難二次變現,還白白搭進運費。

隨著拼多多的商品池大擴容,這一服務也延伸至更多品類。

再從商家結構來說,拼多多上線之初的草莽時期,用戶多在五環外,平均客單價不高,對于品牌吸引力有限,源頭農貨、中小賣家等占據了主流。

相比大品牌自帶號召力,一個初創的品牌,一個無名的商家,懵懵懂懂初涉線上,靠什么讓挑剔的陌生用戶放下戒心,實現冷啟動?

顯而易見的普遍低價,沒有后顧之憂的服務,缺一不可。

而在最近兩年,隨著電商平臺用戶見頂,增速放緩,為邊遠地區用戶包郵,成了少有的縫隙性增長機會。

“新疆不包郵”,在全國政協委員劉偉看來,“既不利于拉動消費市場、阻礙內循環暢通發展,也不利于東、西部協調發展,降低了新疆群眾的幸福生活指數”。

為此,他連續四年,在兩會期間建議電商平臺“新疆包郵”。

如今,新疆、內蒙等邊遠地區包郵,在拼多多已是常態化服務。

綜上,無論是創立的初期,在縫隙中求生,還是在內卷的當下,打破存量天花板,所謂的“過度保護”消費者,都是拼多多必須堅持的安身立命之本。

過去成于此,未來興于此。

商業文明史,半部在消保

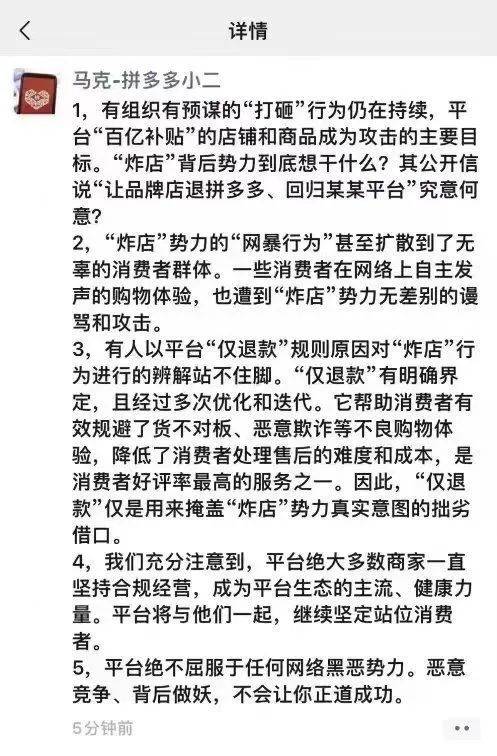

炸店的鬧劇風風火火,拼多多卻相當強硬,小二還在朋友圈硬剛,“平臺絕不屈服于任何網絡黑惡勢力,惡意競爭,背后作妖,不會讓你正道成功”。

這不是賭氣叫板,而是順勢而為——商業文明的發展史,就是消保政策的進化史。

隨著供給的極大豐富,市場逐漸由賣家主導轉變為買家主導,消費者的主權效應越來越凸顯。

這從中國消費者的地位升遷中,就可見一斑。

上世紀八十年代之前,物質供給短缺,要憑票購買,用戶掏出真金白銀,還要低聲下氣,看銷售員臉色。

這種賣方強勢的時代,到了上世紀九十年代初開始扭轉,標志事件就是1991年央視舉辦的首屆315晚會。很多苦不堪言的大眾消費者,第一次意識覺醒,了解到問題產品可以退換。

兩年后的1993年,中國第一部消費者權益保護法正式頒布,消費者的權益,得到了法律層面的蓋章認證。

而消費者保護,也成為了拉動中國經濟的新引擎。接下來的五年——從1992年到1996年,中國GDP的同比增長,持續維持在10%左右的高位。

但早期的消費者權益保護,是自上而下,法律強制品牌落地,一些不良商家可能還會偷奸耍滑。

當下,隨著各行各業內卷加劇,主動提升好服務,已經成為了平臺、品牌、商家的主要競爭武器。

在零售領域,初來乍到的電商平臺,為了和傳統零售業態競爭,主動而為,上線高出法定標準、傳統慣例的消保政策,淘寶的提前墊付退款,拼多多的僅退款和百億補貼,京東延長三包周期等,都是例證。

如今,為了撬動內需消費,政府部門也在有意識的升級消保體系。就在一周多前,江蘇剛剛頒布了全國首個線下無理由退貨省級標準。

顯然,用戶、政府、司法、品牌、平臺,已經達成了一致——消保體系的持續升級,也是大勢所趨。

從全球來看,通常經濟越發達的國家,在消費者的保護力度上,也是最高最快的。

從事代購業務的綠茵,五年前移民美國后,曾多次感嘆,“美國商場的服務也太好了吧!”

雖然沒有硬性規定,但無理由退貨制度,已成美國零售業的商業慣例。

“你去商場轉一圈,除了煙草和明確標記了’final sale’(售出不退)的商品,不能隨便退貨外,其他吃穿用玩各種商品,在期限內一概無條件退貨”,綠茵告訴《財經故事薈》。

據綠茵觀察,大多數商家和品類的退貨期限是30天,電子電器類還能延長到三個月。

如此到位的消保服務,會導致商家和品牌不堪重負嗎?

并非如此,根據eMarketer的最新研究顯示,2022年,美國電商銷售總額增加了9.6%,退貨量卻下降了2.5%。

顯然,退貨等消保機制,疊加平臺的獎懲制度,推動賣家生態優勝劣汰,頻繁被退貨的不良商家被迫出局,整個供給體系得到優化。

長遠來看,達成退貨率降低和消費體驗提升,平臺和賣家也同步受益。

太陽底下無新事,商業文明史,半部在消保。

縱觀現代百年商業進程,成功的企業,幾乎都把用戶利益和消保機制,放在了首位。

在美國,堅持“顧客永遠正確”的沃爾瑪,成就了全球商超的一號位;在國內,怒砸不合格冰箱的張瑞敏,帶領海爾從負債小作坊成為了中國家電龍頭。

因此,上述炸店風波的終結者,其實不在賣家,也不在平臺,而在消費者。

中小賣家的滿腔怒火,雖能短期內傷及品牌和平臺,但在浪奔浪涌的消費者主權大勢之下,也只是難以燎原的殘燭微火罷了。(方超、羽西、綠茵均為化名)