《筆尖網》文/筆尖觀察

在商業的廣闊天地中,每一筆交易都承載著不同的價值與期望。近期,有媒體報道稱B輪融資完成后,京東工業IPO前的估值高達67億美元。這門看似“更苦更慢”的生意,其背后的估值是否合理?又該如何理解這樣的市場定價?

京東工業作為京東集團旗下專注于工業供應鏈技術與服務的企業,自2017年獨立運營以來,便踏上了這條不易之路。不同于電商業務的快速發展與高周轉率,工業供應鏈領域需要深厚的行業積累、復雜的技術支持以及龐大的物流體系作為支撐。這是一場持久戰,而非短跑沖刺。

然而,正是這份艱辛與堅持,鑄就了京東工業獨特的市場地位。在MRO(非生產原料性質的工業用品)采購服務市場中,京東工業憑借京東集團的強大資源與品牌效應,迅速崛起,覆蓋了制造、能源、交通等多個關鍵領域,展現出廣闊的市場前景。盡管增速持續下滑,但這一趨勢更多地反映了市場整體環境的變化,而非京東工業自身競爭力的減弱。

那么,67億美金的估值究竟貴不貴呢?這需要從多個維度來審視。一方面,京東工業在MRO市場中的領先地位不容忽視。其龐大的客戶基礎、高效的供應鏈體系以及不斷創新的技術應用,都是其估值的重要支撐。另一方面,隨著國內MRO市場的不斷發展,京東工業有望進一步鞏固其市場地位,實現長期穩定的增長。

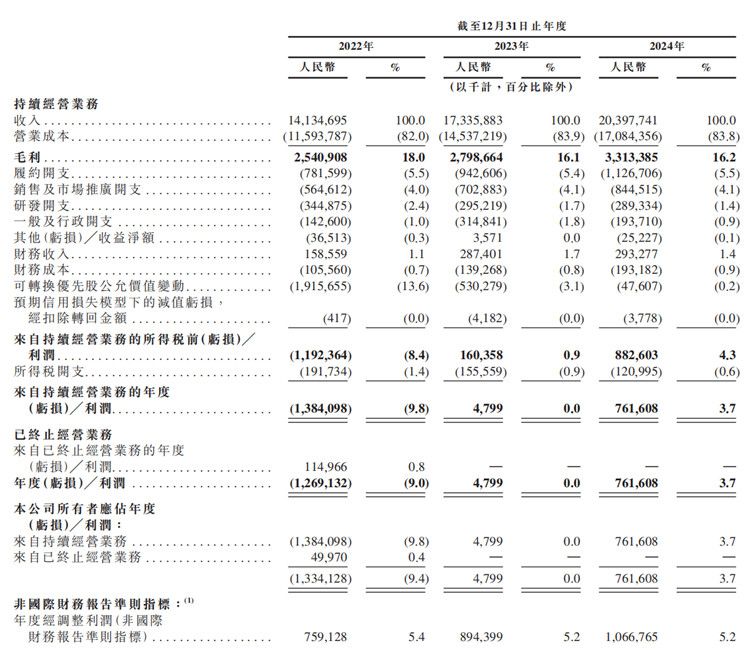

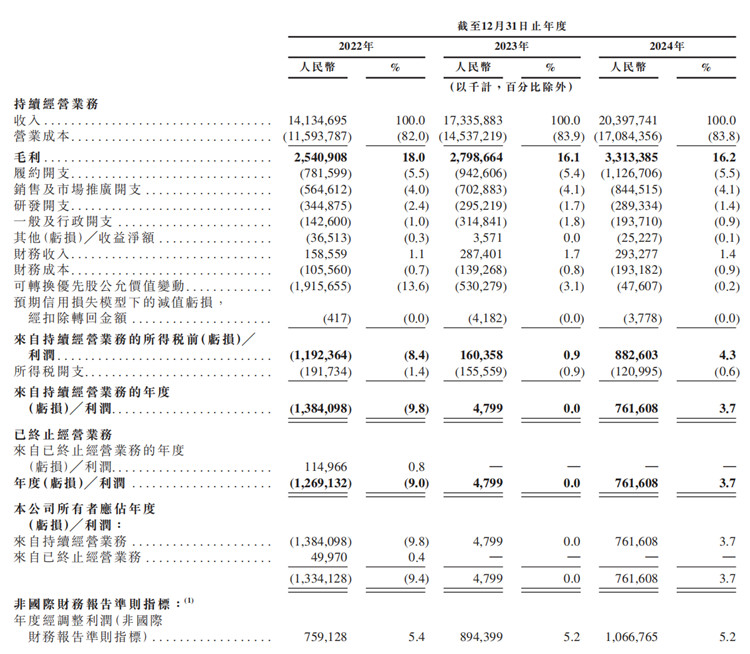

從2022年至2024年(以下簡稱報告期),京東工業分別實現收入141.3億元、173.3億元、203.98億元,同期公司所有者應占年度虧損/利潤分別為-13.3億元、480萬元和7.62億元。

當然,任何投資都存在風險與不確定性。京東工業面臨的市場競爭日益激烈,技術迭代速度加快,這些都可能對其未來業績產生影響。但正是這些挑戰與機遇并存的局面,才使得京東工業的估值更加引人關注。